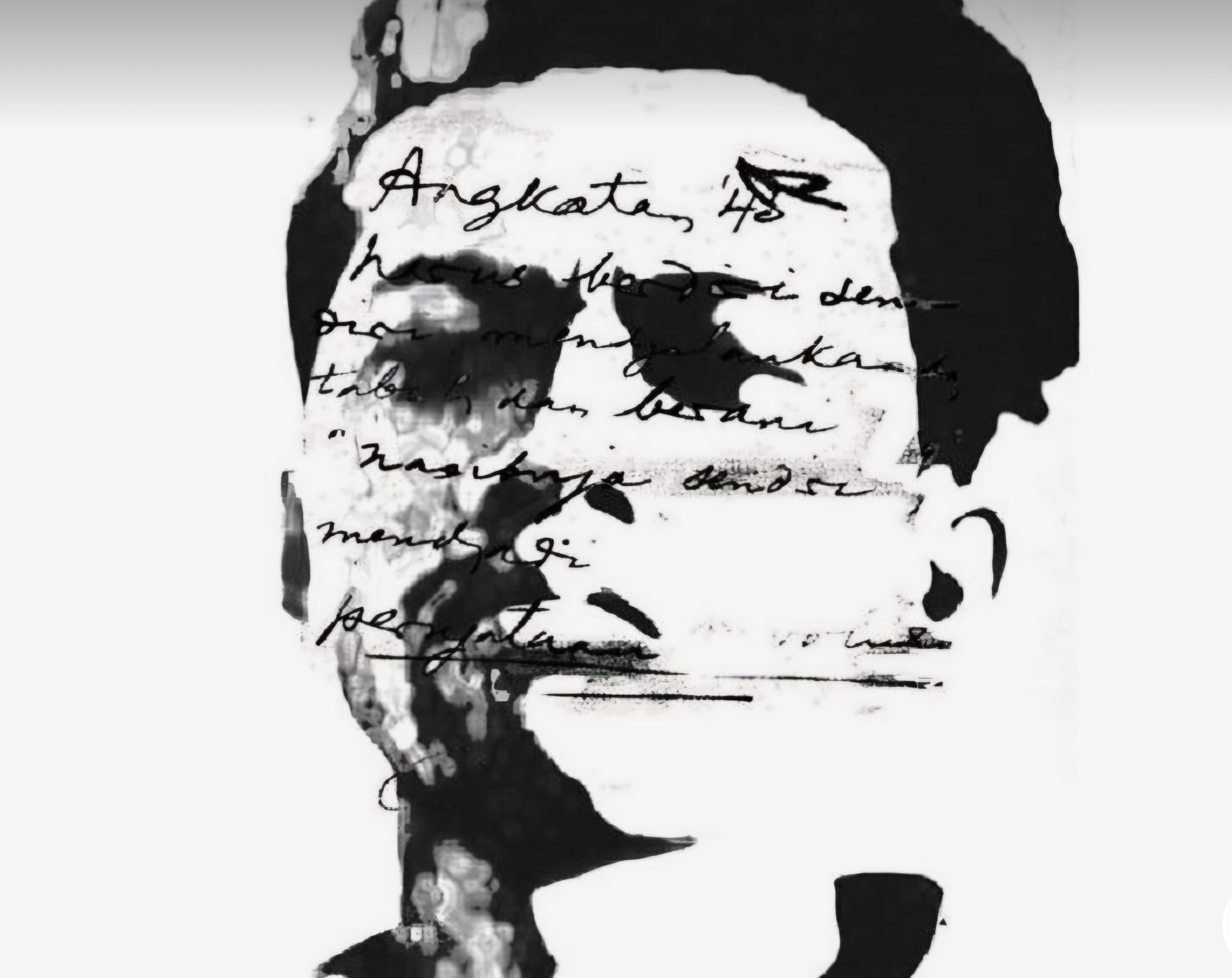

Jakarta, Sketsa.id – Setiap 28 April, Indonesia memperingati Hari Puisi Nasional, hari yang dipilih untuk mengenang wafatnya penyair besar Chairil Anwar pada 1949. Sosok yang dijuluki “Si Binatang Jalang” ini meninggalkan warisan karya yang tak hanya indah, tetapi juga membakar semangat perjuangan kemerdekaan. Puisi-puisinya, seperti Aku dan Krawang-Bekasi, menjadi cermin jiwa pejuang dan inspirasi lintas generasi. Berikut kisah sejarah Hari Puisi Nasional dan perjalanan hidup Chairil Anwar yang penuh warna.

Sejarah Hari Puisi Nasional

Hari Puisi Nasional ditetapkan bertepatan dengan tanggal wafatnya Chairil Anwar, 28 April 1949. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Chairil, melalui puisi-puisinya, menghidupkan semangat perlawanan dan cinta tanah air di masa penjajahan. Karyanya menjadi simbol keberanian Angkatan ’45, yang tak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan senjata, tetapi juga dengan pena dan kata.

Peringatan Hari Puisi Nasional bertujuan mengajak masyarakat mengenal dan menghargai karya sastra, khususnya puisi, sebagai medium ekspresi dan perjuangan. Dari Chairil, kita belajar bahwa mencintai Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana namun mendalam: menciptakan karya yang abadi.

Kisah Chairil Anwar: Penyair dengan Jiwa Membara

Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara, pada 26 Juli 1922. Anak tunggal pasangan Toeloes dan Saleha ini memiliki darah Minangkabau dari sang ayah, yang berasal dari Nagari Taeh, Limapuluh Kota, dan ibunya dari Kota Gadang. Ia juga masih terhubung dengan Mohammad Rasad, ayah Sutan Sjahrir dan wartawan perempuan Rohana Koedoes.

Sejak kecil, Chairil sudah menunjukkan kecintaannya pada dunia baca. Saat masih duduk di bangku HIS dan MULO (setara SD dan SMP), ia telah melahap buku-buku setingkat SMA. Kegemarannya pada sastra membawanya bertemu dengan para sastrawan seperti Subagyo Sastrowardoyo dan H.B. Jassin, yang kelak menjadi sahabat sekaligus penjaga warisan karyanya.

Pada 1943, Chairil menulis puisi Aku, yang kemudian diterbitkan di majalah Timur pada 1945. Puisi ini, dengan baris ikonik “Aku ini binatang jalang”, menjadi manifesto keberanian dan kebebasan berekspresi di tengah tekanan penjajahan. Karyanya yang lain, seperti Diponegoro dan Doa, juga mencerminkan semangat juang dan kepekaan sosial yang mendalam.

Kehidupan Pribadi dan Akhir Hidup

Di sisi pribadi, Chairil menikah dengan Hapsah Wiriaredja pada 1946. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang putri, Evawani Alissa. Sayangnya, rumah tangga mereka hanya bertahan dua tahun. Perceraian ini, ditambah dengan gaya hidupnya yang intens, mulai memengaruhi produktivitas dan kesehatannya.

Menjelang akhir hidupnya, Chairil kerap sakit. Menurut buku Chairil Anwar: Hasil Karya dan Pengabdiannya karya Sri Sutjianingsih, ia sering mengalami pusing dan muntah. Pada April 1949, kondisinya memburuk. Ia dirawat di Rumah Sakit CBZ (kini RSCM) dan didiagnosis menderita sejumlah penyakit, termasuk infeksi paru-paru, darah kotor, dan gangguan usus.

Pada 28 April 1949, pukul 14.30, Chairil menghembuskan napas terakhir di usia 27 tahun. Di detik-detik terakhirnya, ia berbisik, “Tuhanku, Tuhanku.” Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tetapi warisan puisinya terus hidup, menginspirasi generasi hingga kini.

Warisan Abadi Chairil

Hari Puisi Nasional bukan sekadar peringatan, tetapi juga ajakan untuk terus berkarya dan menghargai sastra sebagai cerminan jiwa bangsa. Puisi Chairil, yang penuh dengan semangat dan keberanian, mengajarkan bahwa kata-kata bisa menjadi senjata sekaligus pelukan. Di tengah zaman yang terus berubah, pesan Chairil tetap relevan: hiduplah dengan penuh makna, dan jangan takut menjadi “binatang jalang” yang bebas dalam berkarya.

Mari rayakan Hari Puisi Nasional dengan membaca ulang karya Chairil atau menulis puisi kita sendiri. Seperti kata Chairil dalam Aku, “Aku mau hidup seribu tahun lagi!”—semangatnya abadi, dan kita bisa meneruskannya. (*)