Sketsa.id – Seorang bocah berusia 10 tahun di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang tak terbayangkan. YBS (nama inisial) ditemukan tewas gantung diri beberapa waktu lalu. Pemicunya adalah keinginan sederhana yang tak terkabul: membeli buku dan pena senilai kurang dari sepuluh ribu rupiah.

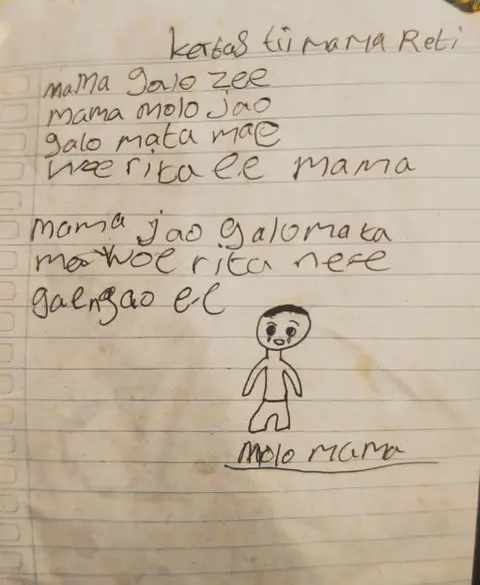

Sebelum pergi, ia meninggalkan surat perpisahan untuk sang ibu, seorang orang tua tunggal yang berjuang sebagai petani dan buruh serabutan: “Mama, saya pergi dulu… Jangan menangis ya Mama.” Surat itu menjadi bukti bisu dari sebuah keputusasaan yang dalam, yang seharusnya tidak pernah menyentuh bahu seorang anak kelas IV Sekolah Dasar.

Bukan Kisah Isolatif, Melainkan Cermin Retaknya Sistem

Tragedi YBS bukan sebuah insiden yang berdiri sendiri. Ia adalah puncak gunung es dari masalah struktural yang telah lama mengakar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 menempatkan NTT sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dengan 18,60% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Di balik angka statistik itu, tersembunyi jutaan kisah seperti keluarga YBS, di mana kebutuhan sekolah paling dasar pun menjadi beban yang tak tertanggungkan.

Koalisi masyarakat sipil dan lembaga pemantau seperti Ombudsman RI telah lama mencatat kegagalan sistem. Akses pendidikan di NTT masih timpang akibat biaya yang mahal, pungutan liar di sekolah negeri, lokasi yang sulit dijangkau, serta kekurangan guru dan fasilitas. Data tahun 2025 bahkan menunjukkan lebih dari 145.000 anak usia sekolah di NTT tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. YBS mungkin masih bersekolah, tetapi sistem gagal melindunginya dari beban psikologis akibat kemiskinan.

Krisis Kesehatan Mental yang Diabaikan

Kematian YBS juga menyoroti kegagalan lain: sistem pendukung kesehatan mental untuk anak-anak dari keluarga rentan. Data kepolisian menunjukkan tren peningkatan kasus bunuh diri nasional. UNICEF mencatat bunuh diri sebagai salah satu penyebab utama kematian remaja. Di tengah tekanan ekonomi yang akut seperti di NTT, anak-anak seperti YBS hidup tanpa jaringan pengaman psikososial yang memadai. Keputusasaan atas hal yang dianggap “sepele” oleh orang dewasa—seperti tak mampu membeli alat tulis—bisa menjadi beban akhir yang mematikan bagi mereka.

Tamparan Keras dan Panggilan untuk Introspeksi Nasional

Reaksi publik dan pejabat negara pasca-tragedi ini keras dan penuh penyesalan. Akademisi Rocky Gerung menyebutnya sebagai bukti bahwa “ada yang tidak beres dengan Republik.” Para menteri menyatakan ini menjadi “atensi bersama” dan “cambuk bagi semua pihak.” Namun, penyesalan saja tidak cukup.

Insiden ini adalah tamparan telak bagi klaim negara tentang pendidikan sebagai hak dasar. Bagaimana mungkin, dengan anggaran pendidikan 20% APBN, seorang anak harus meregang nyawa karena tak mampu membeli buku dan pena? Ini adalah kegagalan sistemik yang menuntut pertanggungjawaban dan perbaikan radikal, bukan sekadar pernyataan duka.

Jalan ke Depan: Dari Duka Menuju Aksi Nyata

Untuk menghormati memori YBS dan mencegah tragedi serupa, negara harus bergerak lebih dari sekadar retorika.

- Reformasi Bantuan Pendidikan: Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) harus dievaluasi ulang. Bantuan harus tepat sasaran, mencukupi, dan mencakup semua kebutuhan dasar siswa, termasuk alat tulis. Transparansi dan akuntabilitas penyalurannya harus ditingkatkan untuk mencegah kebocoran.

- Intervensi Kesehatan Mental di Sekolah: Sekolah, khususnya di daerah rentan seperti NTT, harus memiliki mekanisme deteksi dini dan pendampingan psikologis bagi siswa yang menunjukkan tanda-tanda stres atau depresi akibat tekanan ekonomi maupun akademik.

- Penegakan Hukum dan Pengawasan: Pungutan-pungutan liar di sekolah yang memberatkan orang tua miskin harus ditindak tegas. Ombudsman dan masyarakat sipil perlu diberi ruang lebih besar untuk melakukan pengawasan.

- Pembangunan Infrastruktur dan Pemerataan: Pembangunan sekolah dan perbaikan fasilitas pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) harus menjadi prioritas utama untuk memastikan akses yang setara.

Kematian YBS adalah sebuah penderitaan yang tidak boleh sia-sia. Ia harus menjadi titik balik kesadaran kolektif bahwa kemiskinan dan akses pendidikan bukan hanya angka, tetapi persoalan hidup dan mati. Negara wajib memastikan tidak ada lagi anak yang merasa dunianya begitu gelap hingga memilih untuk pergi, hanya karena tak mampu membeli buku dan pena. Masa depan bangsa terlalu berharga untuk dikorbankan oleh kelalaian sistemik. (cc)